Главная синефильская лит-премьера весны — книга «Придумай мне судьбу» от легенды кинокостюмерии и лауреата премии «ТОП50» Надежды Васильевой, собравшей сверхподробную энциклопедию по созданию художественного наряда (как правило, из подручных и самых неочевидных средств!). Автор легендарного образа Сергея Бодрова в фильмах «Брат» и «Брат-2» не только рассказывает о закулисье работы (от создания образа госпожи Брунсвик в «Замке» из сувенирных полотенец до поиска лакированных лодочек для Анжелики в «Грузе 200»!), но и беседует с коллегами по цеху: например, с Екатериной Шапкайц («Трудно быть богом») и Ольгой Михайловой («Северный ветер»).

И да, суперсила книги, которая будет издана «Сеансом» благодаря краудфандингу на Planeta.ru, — публикация редчайших эскизов Надежды Васильевой (такой подход потребовал полиграфического купечества, уточняет Любовь Аркус!).

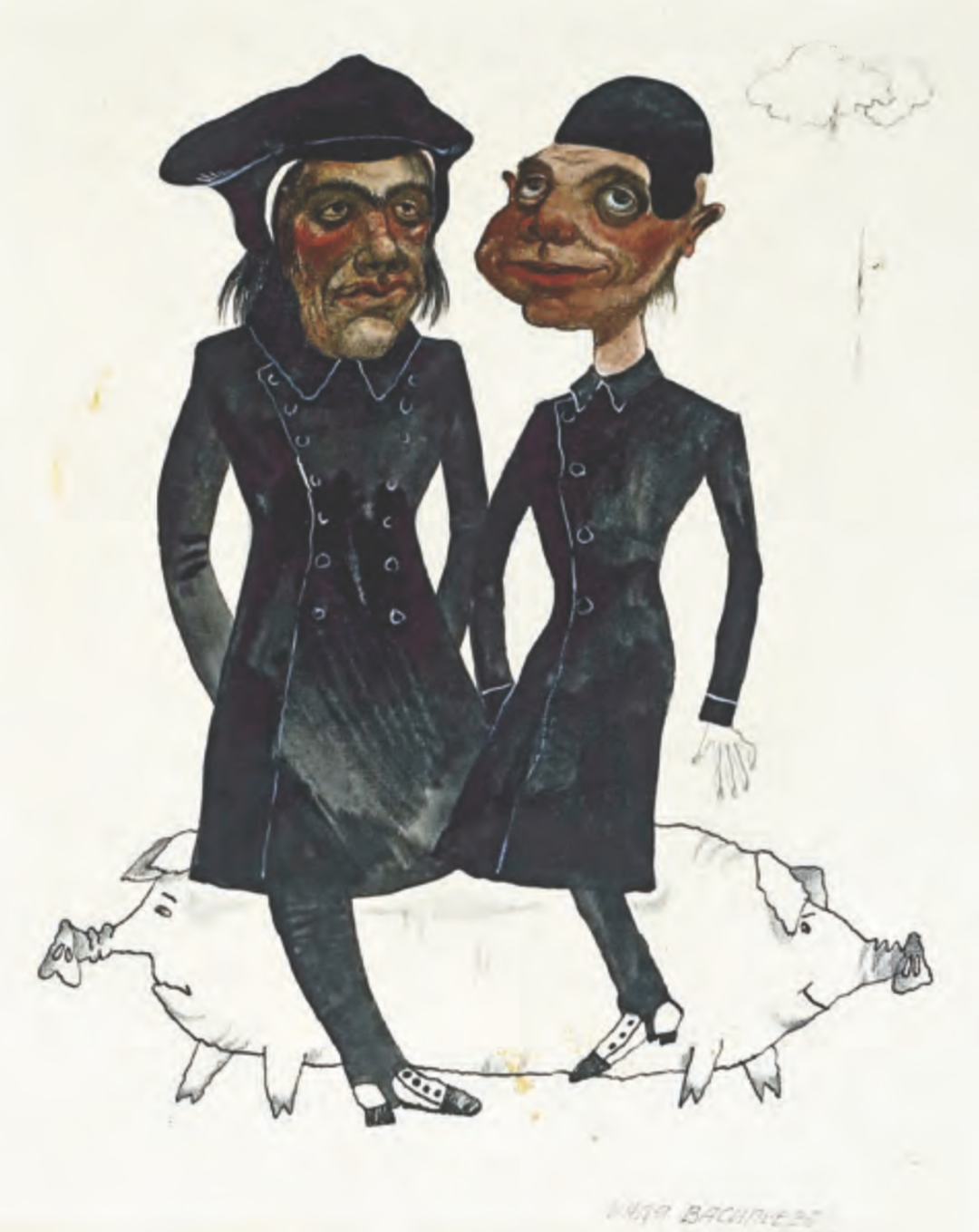

Отдел моды Собака.ru публикует отрывок из книги, посвященный балабановским костюмам Надежды Васильевой: как полотна Дюрера и Брейгеля стали художественными референсами, почему кружевная шапочка госпожи Брунсвик в «Замке» — главная творческая неудача Надежды Васильевой и в чем секрет котелка Иоганна из кинокартины «Про уродов и людей».

Балабанов

Балабанов знал до крошечных деталей, какое кино он хочет. Даже не знал, это неправильное слово, — он его видел. Он видел свое кино. И он не сценарий писал, он свое кино записывал. И никаких отступлений потом не допускалось. Артистам, запутавшимся в тексте, он тихо говорил: «Учи буквы». Оператору, потерявшемуся в движении камеры, махал руками: сюда, туда, тут рельсы, тут обратка. С каждым на своем языке разговаривал: с оператором — на птичьем, с художником по костюмам... Мне он вообще не рассказывал, какие должны быть костюмы. Он рассказывал про кино, а дальше — думай.

Первая работа с Балабановым на «Замке» была неотделима для меня от нашего с ним романа. Он как будто поселился в моей голове. И каким-то шестым чувством, с божьей помощью, я понимала, чего он хочет.

Вспомнить, к примеру, один из самых любимых наших фильмов «Про уродов и людей». Я придумала его как мир вырезанных фотографий, где из окиси серебра проступает четкий абрис. Весь мир вырастает из дагеротипной фотографии. И растление героини Иоганом начинается с протягивания ей порнографических фотокарточек.

Из тканей я использовала шерсть, сукно. Этот мир требовал тканей, держащих форму, а никак не дребезжания шелков. Даже тонкий хлопок у меня был сильно накрахмален. Мы с Патрахальцевой, которая сейчас замечательный и известный художник, а тогда была моей ассистенткой, целыми днями крахмалили все, что только можно. Все, что было белое, мы крахмалили и гладили.

В «Мастере и Маргарите» Бортко я запретила утюги. Потому что там нужен был лен, нужны были мятые ткани. «Уродам и людям» нужны были тяжесть и строгость линий, ткани должны были все стоять. Графика костюма должна была быть.

А в одной из сцен, где главная героиня отправляется на прогулку и катается на лодке, где они бегают, — романтическая такая сцена — я почему-то решила сделать ее похожей на принцессу и подложила ей нижнюю юбку. Даже не длинную, не в пол, у нее видны ножки, тонкая талия, зонтик белый. Леша посмотрел, буркнул: «Что она у тебя такая толстая? Как баба на чайник». Пришлось эту нижнюю юбку вынимать. Он сказал: «Вот теперь нормально. Она хоть молодая». И я поняла: когда у тебя большие юбки — ты старая, маленькая юбка — молодая. Она должна была быть очень юной, еще школьницей.

Итак, надо было показать героиню девочкой. Актриса была, конечно, молода, но все же не пятнадцати лет. Так возникла школьная форма. Школьная форма моей бабушки, которая была институткой в Институте благородных девиц, и у меня остались ее фотографии прекрасные. Она на них в белом переднике, обязательно в белой пелеринке, с белым накрахмаленным отложным воротничком на высокой стойке. Школьная форма всегда эротична.

А что носят девочки на голове? Они носят маленькие капоры. Я взяла панаму и сделала из нее капор с лентами, так она еще больше стала похожа на девчонку. В ней появилось девичье.

И был Маковецкий. Одевать хороших, интересных артистов много легче, чем посредственностей. Потому что они тут же воспринимают твою энергию, твой посыл и начинают в нем жить.

Сначала я придумываю героя как образ. Придумываю ему характер. Судьбу. Я знала, что это человек непонятно откуда взявшийся. Кажется, из тюрьмы, но это не точно. И этот непонятный человек на наших глазах карабкается со дна общества, из отверженности и неприкаянности — все выше и выше. У мужчины, который наверху, очень важный элемент костюма — это всегда воротник. Пристяжной, накрахмаленный, он не может быть наперекосяк, он должен быть в безупречном порядке. Воротник еще и очень близко к лицу актера. Он окаймляет это лицо и придает ему форму. Поэтому вначале у Маковецкого вообще нет воротника. А потом постепенно прибавляются: воротник, галстук, котелок.

Котелок сначала тоже неказистый и даже помятый. И хотя кино в сепии, но мы нарочно делали его болотного цвета. А потом он выпрямлялся и становился черным. И эти изменения котелка — они постепенно проступали в кадре. И поддерживались сменой ракурсов: от общего плана к укрупнению.

Виктор Сухоруков поначалу шкаф. Но и он меняется, ищет линию изысканности в костюме. Хотя с таким поведением и с такой рожей — какая уж там изысканность. Я подчеркиваю талию в его пиджаке — а смотрится все равно бутылкой. У всех персонажей пальто разного покроя. У Сухорукова вначале подержанное историческое пальто с намеком на талию — он в нем такой изворотливый жучила. Поправив денежные дела, приобретает пальто почти в пол, и оно превращает его в монолитный шкаф. Пальто-шкаф, в котором живет человек и чувствует себя в этом шкафу хозяином.

Оператор Путилов — продажный человек. Он одет в клетчатый пиджак спортивного кроя. Леша считал, что плохие люди всегда ходят в клетчатых костюмах. Этот человек бросает родину. Он слабый. И он в клетке. У Леши и в «Счастливых днях» человек в клетчатом костюме нехороший.

Я люблю и чувствую свой город. Мой город — он серый, гранитный. И мне важно было вписать в него персонажей. А на граните, на сером, очень красиво смотрятся черные фигуры. С белыми вкраплениями. Мне и в голову не приходило, что может быть что-то цветное. Изначально все костюмы были черные, белые и черно-белые.

Когда Балабанов приступил к работе над фильмом «Замок», я не была еще его женой. Мы не были знакомы. Но я в него уже была влюблена. Моя любовь началась с фильма «Счастливые дни», я смотрела и влюблялась, прямо во время просмотра, прямо в зале. А потом он мне дал сценарий «Замка». И еще поговорил со мной. Рассказал, что любит Кафку, что был на его родине, ходил к нему домой. И было там все такое маленькое... как спичечный коробок, в котором живет таракан. И Леша, оказавшись в этой комнате, понял, как и почему Кафка написал «Превращение». А еще он рассказывал, как был с фильмом «Счастливые дни» в Бонне. Бонна два. Он, по-моему, был во французском. Или не во французском — неважно, важно, что там были белый потолок и проложенные поперек черные балки. Я соединила эти два рассказа с текстом «Замка» и поняла, как делать костюмы.

Белый потолок и черные балки. Белый снег и черные фигуры. И черные кресты. И фигуры... Это все не имеет ровно никакого отношения к слову «стиль».

Слово «стиль» я не люблю и не знаю. Все было на каком-то шестом чувстве. Я видела: надо выкручиваться. Денег не было. Я пошла по гардеробу. На ощупь понимала: из этого сделаю это, из этого — то, тут порежу, тут пришью. И так их и одену. Они будут все черненькие, как тараканчики. Они же сразу родились тараканчиками. А для тараканчиков уже строили домики-декорации.

Если говорить об отсылках к живописи — прямых отсылок не было. Но я люблю Дюрера и Брейгеля. Люблю Ван Эйка. Я не люблю живопись французскую, например. Не мое. А эти — писатели. Они мои.

Их башмаки, их шапки — они не принадлежат никакой эпохе. Они смешение всего, что только можно смешать. И я всю жизнь этим занимаюсь и всю жизнь этим грешу. Даже когда не надо. Оно у меня почти с рождения. Сидеть и лепить фигурки без истории, вне эпох, не принадлежащих этому миру. А мир «Замка» я придумала с помощью Леши.

Он родился из его чувства по поводу Кафки. Я визуал. Я чувства воспринимаю картинкой. И когда Леша со мной говорил, я уже видела этих маленьких вылепленных человечков.

Госпожа Брунсвик — единственная в мире «Замка», кто в белом платье. И она величественная. Величественная среди тараканчиков. Леша долго искал подходящую красивую актрису. Красивые актрисы, которых нам приводили, были хорошенькими и незапоминающимися девушками. Все решил профиль Юли Соболевской — ахматовский. Он в нем сразу увидел величие и красоту. Что она другая. И она должна быть в белом там, где все прочие в черном. Но одеть ее в белое историческое платье было бы ляпом. Только представить бархат какой-нибудь... Нет, должна была быть так называемая сухая ткань. Сухая — это та, у которой жесткие складки. Которые будут сидеть строго и не дребезжать, не колыхаться. Это так же, как со школьной формой. Она всегда сексуальна. Я знала: в магазинах ни хрена не будет. Зашла на Невском проспекте в какие-то жуткие русские сувениры и обнаружила там льняные полотенца. Всю жизнь висели вот эти дорожки льняные. Я поняла, что это оно. Они как вырезанные из дерева. И сшила из полотенец платье. Если этот лен накрахмалить, он стоит. Толстый такой.

Но есть и то, чем я недовольна. Я применила запрещенный прием, запрещенное кружево. И оно неубедительно. Госпожа Брунсвик сидит в ванне в рубашке — нужна была душевая шапочка. Я сделала ее из кружева. Соблазнилась турецким. В 1992-м у нас ничего похожего не было. Эти первые куски я привезла из Польши. Они меня поразили своей новизной. Из этого кружева я сложила ей на голову огромную шапку-безе. Смотреть до сих пор больно. Плохое, никуда не годное, с химическим блеском синтетическое кружево. Жуткое. И его так видно! Даже на черно-белом, то есть это не черно-белое кино, конечно, там с цветом играли, приглушали его, но это кружево ничем не заглушить. Всю жизнь из-за него мучаюсь.

Каким Леша был на площадке? Быстрым, легким. Все, кто двигались медленно, назывались «дармоедами».

«Не пнешь под жопу, сразу перестают работать. Сколько, сколько дармоедов!» «Что это? — Он смотрит на трейлеры все и машины. — Господи, кто эти люди, что они все делают? Дармоеды!» И все слышат это. И никто не обижается. Почему? Потому что дармоеды пока не поняли замысла. А уж когда поняли, втягиваются и... Такого отношения внутри группы я не видела больше ни у кого и нигде.

«Река» — мечта любого художника. Древность, незнакомый мир, другие законы, земля, погода, еда, обычаи, шаманы, огонь и, конечно, одежда. Любовь, зависть, ревность, ненависть, горе, радость — все что надо! Балабанов помчался в Якутск сломя голову. Сидел в музее, изучал их «приспособы», чтобы потом вставить в сценарий — как, например, плыть на лодке за рыбой, когда руки отвалились. Я тоже помчалась за ним. Увидела, как переливается серебро на старом меху. Самые главные ингредиенты костюма — это подсолнечное масло, сало, овсянка, холосас, уголь, графит. Все это вместе выливалось в чан, который висел над костром, туда же бросались меховые и холщовые части костюмов и варились. Помешивая все палкой среди леса, комаров и падающих елочных иголок, мы подливали туда еще морилку и радовались этой жиже и слипшемуся меху. В сочетании с гримом из слизи с овсяной, заменяющих язвы и корки кожи, смотрелось живописно и вызывало чувство удовлетворения. Удивительной животной энергией полна была актриса Туйара Свинобоева. Горе горькое, что ее не стало. Если бы все, что задумал Балабанов, удалось воплотить в жизнь на полный метр, то он был бы счастлив, и жизнь повернула в другую сторону. А так осталось пятьдесят минут экранного времени и платье Туйары.

Леша очень конкретно ставил задачу, что он хочет. Например, «Морфий» он описал так: «Я хочу, чтобы это был тот старый мир, который еще не рухнул. Уже 1917 год. Уже что-то произошло. Но они не понимают еще. Они слово „революция“ произносят, не понимая, что это. Это добрый, хороший и очень старый мир. Я хочу показать это. Они все необученные. Они все серые. И они наивные». Поэтому мы все костюмы брали до 1910 года. Или даже XIX век. Вот как были эти старинные сарафаны, еще... Ничего сегодняшнего — все из старого мира хорошего.

Я шила только тулупы и халаты для врачей, потому что халатов нужно много. Нет, конечно, у нас много чего было сшито. И костюм вязали для Ингеборги, и платье ей сшили. Много было сшитого, но вся массовка была одета в антиквариат. Я брала его у Аркадия Петровича, известного и замечательного антиквара, к сожалению, погибшего в ковид.

Я не люблю современные картины, люблю исторические — там есть простор для фантазии. Считается, что «Груз 200» — современная картина, но это не так. Действие происходит в 1984 году. И это важно. Девяностые еще не наступили. А ведь именно 1990-е — это последний пик моды. После него не существовало ничего определенного. Это очень наглядно. Вот 1990-е. А дальше 2000-е, 2010-е, 2020-е... И люди одеты были до недавнего времени почти одинаково, разница только в цене. В последние несколько лет стало что-то меняться, появилось разнообразие.

А 1984 год, «Груз 200» — это такой закат застоя. Когда я читала сценарий, я уже поняла, что это прорыв. Это была новая реинкарнация, может быть, новые «Про уродов и людей». Про гибель страны. Тогда была гибель страны. Гибель мира, в котором я живу. Поэтому мне было очень интересно.

Я не хотела ни одной вещи, которая не принадлежала бы именно 1984 году. Мне говорили: «Ой, в 1984 году уже не было такого давно. Вот мы уже одевались на какие-то боны, сертификаты и так далее и тому подобное». Я отвечала, например, своей ассистентке: «А ты где жила? Во Владивостоке? У вас что было во Владивостоке? Порт рядом, моряки возили. В Москве, в Ленинграде была „Березка“, были фарцовщики. И люди хоть с какими-то деньгами и вкусом в советские магазины даже не заглядывали. Но действие „Груза 200“ происходит в маленьком городишке. Одна-единственная девушка и парень заезжий — модные. Остальные все в ширпотребе. И все очень стараются быть модными. У них на десять человек одна модная вещь, которую они друг другу передают на вечерок. Одни джинсы там, польские причем».

Красные туфельки Анжелики были прописаны в сценарии. Я ходила по магазинам и искала красные туфли, как помешанная. И это был единственный элемент, о котором я понимала: не надо его делать того времени. Эти красные туфельки должны были выстрелить. Так, как бил плакат «Груза 200». Ударом в нос. В морду. И я ходила по всем магазинам. И вдруг пришла в магазин на Жуковского, бесстыдно дорогой и модный. И там увидела туфли жены Микки Мауса — Минни Маус.

И футболка с надписью «СССР». Она была важна не для меня, она была символом приближающихся изменений в стране. После того как фильм вышел, все решили, что это простая футболка, которая продается в переходе и на ней написано «СССР». А это была непростая футболка, за эту надпись могли и в лоб дать в 1984 году, это была хоккейная форма. Это было круто-прекруто — носить хоккейную футболку. Игрокам они выдавались, это до сих пор, а просто так их было не купить. Фанаты на них годами охотились.

Лешу Серебрякова и придумывать было нечего. Достаточно на Балабанова посмотреть, вот и Серебряков. У него тельняшка рваная Лешина. И жилетка с дачи. А его жена, которую играет чудесная Наталья Акимова, — это такая женщина типа моей мамы. На ней костюм, когда она в город приезжает, — такие костюмы носили все приличные тетеньки. Приличная тетенька обязательно ходила в джерси а-ля Шанель: темный пиджачок, юбочка. И кармашки все беленьким отделаны. Коричневые, синие, у моей мамы синий был, у этой — коричневый. А в деревне — обязательно галоши. И что-нибудь теплое. Что не жалко. А потом она едет мстить. И тогда она нарядная, приличная женщина.

У профессора мохеровый свитер. Это тоже приличие. В то время у каждого приличного мужчины должен был быть мохеровый свитер. Были еще мужские мохеровые кепки. Это очень смешно, но это знак того времени.

Благодарим фоторедактора Собака.ru Екатерину Кузнецову за помощь в подготовке иллюстраций

Комментарии (0)